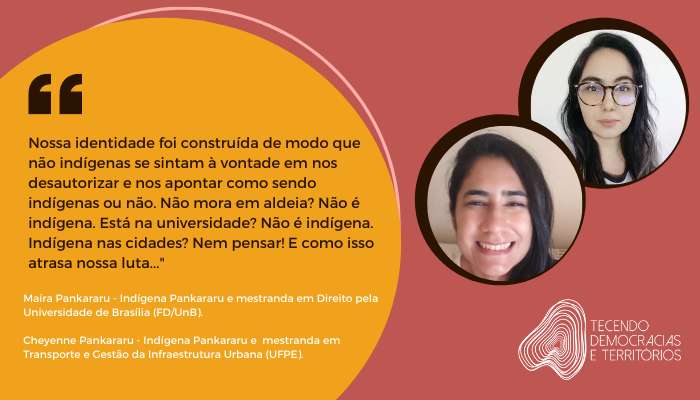

Por Maíra Pankararu e Cheyenne Pankararu.

Sabem, meus filhos

Somos marginais das cidades

Marginais das palhoças…

E da história?

Não somos daqui

Nem de acolá…

Estamos sempre ENTRE

Entre este ou aquele

Entre isto ou aquilo!

Até onde aguentaremos, meus filhos?...

“Pankararu”, Eliane Potiguara

A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (ANMIGA), no documento denominado “Manifesto das Primeiras Brasileiras”, descreve como o movimento nasceu, como vem se organizando e quais lutas vem travando. No fim do manifesto, um trecho em destaque se faz necessário replicar aqui:

somos muitas, somos múltiplas, somos mil-lheres, cacicas, parteiras, benzedeiras, pajés, agricultoras, professoras, advogadas, enfermeiras e médicas nas múltiplas ciências do Território e da universidade. Somos antropólogas, deputadas e psicólogas. Somos muitas transitando do chão da aldeia para o chão do mundo.

Por que decidimos destacar esse trecho? Pelo simples fato de que nossa presença/existência é invisibilizada quando o assunto está voltado para o contexto urbano.

Primeiramente, é importante destacar que nossa identidade há tempos vem sendo formulada e conceituada por quem não é indígena. Pensando especificamente na indígena mulher, somos comumente imaginadas como a figura romântica Alencariana:

esperam de nós a Iracema, a virgem dos lábios de mel. Presumem que nós estejamos nas matas, nuas, morando em ocas, caçando e pescando para sobreviver. Percebam como esse estereótipo guarda inúmeros problemas: a sexualização de nossos corpos, a negação de nossa pluralidade (quem não se parece fisicamente com Iracema não pode ser “índia”), o afastamento da ideia de que podemos estar em outros lugares além das matas, a dicotomia entre arcaico e moderno, aldeia e cidade, bárbaros e civilizados. É aqui o cerne do nosso texto: nossa identidade foi construída de modo que não indígenas se sintam à vontade em nos desautorizar e nos apontar como sendo indígenas ou não. Não mora em aldeia? Não é indígena. Está na universidade? Não é indígena. Indígena nas cidades? Nem pensar! E como isso atrasa nossa luta…

Várias questões poderiam ser levantadas aqui relativas a indígenas mulheres no contexto urbano, a respeito de como as cidades não são pensadas por nós, nem para nós. Sobre como habitamos as periferias das urbes e da História. Adoraríamos falar neste texto a respeito da (falta de) segurança, ou sobre os assédios e as violências físicas às quais estamos sujeitas. Ou ainda do acesso escasso a oportunidades, bens e serviços, resultantes das falhas no planejamento e na mobilidade urbana. Iluminação, coleta de lixo, saneamento básico, educação, lazer, gestão urbana, mercado de trabalho etc, etc, etc. Quantos outros assuntos não poderiam ser abordados? Quantos problemas sociais atravessam nossos corpos e sequer somos lembradas e chamadas à discussão? Por isso sentimos a necessidade de (com perdão pela redundância) começar pelo começo e deixar bem claro que nós estamos em todos os lugares, espraiadas, e isso significa logicamente que também ocupamos as cidades. Todo debate sobre mulheres no contexto urbano nos diz respeito e estamos aptas e prontas para agregar, debater e procurar soluções. Para que as discussões sobre políticas públicas urbanas a favor das mulheres sejam de fato efetivas, é necessário contemplar as indígenas, pois estamos e demarcamos as cidades, não apenas as aldeias.

Nossa luta é coletiva e pelo coletivo. Em 2021, em meio ao caos sanitário e um desgoverno mortífero, seis mil indígenas acamparam em Brasília num movimento chamado “Luta pela Vida”, deixamos claro que não era apenas pelas vidas indígenas. Era por todos, todas, todes! Nos levantamos contra o Marco Temporal[1], numa luta pela preservação e proteção das terras ancestrais, pela democracia, pela garantia de nossos direitos fundamentais. Quando na Segunda Marcha das Mulheres Indígenas, com a Esplanada dos Ministérios tomada de pessoas bradando pela invasão do Supremo Tribunal Federal, cinco mil indígenas mulheres, de 172 povos e 7 biomas, marcharam bravamente em prol do país inteiro. Sabemos que um julgamento a favor dessa agroindústria predatória, violadora das terras, das águas e do ar impactará, não só nossas vidas, mas da humanidade, principalmente de quem se encontra em situação de vulnerabilidade.

Este texto, recheado mais de inquietações e percepções subjetivas, menos de respostas certeiras, também se revela como um convite, uma porta aberta para outras mulheres conhecerem nossa força e as batalhas que decidimos enfrentar. Chamamos para conhecer e apoiar o Acampamento Terra Livre - que em 2022 completou 18 anos demarcando o abril indígena e ocupando Brasília e que teve este ano o tema “Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política”-, a Marcha Nacional das Mulheres - que em 2021 trouxe como ponto principal de luta “Mulheres originárias: Reflorestando mentes para a cura da Terra”- e tantos outros momentos de organização do movimento indígena. Acreditamos no empoderamento e protagonismo feminino e sabemos que, onde estivermos, carregamos nossos territórios conosco e lutamos por tantos outros, a fim de, ao menos, minimizar os impactos de um sistema feito para nos oprimir. Como bem a ANMIGA aponta no manifesto, “somos sementes plantadas através de nossos cantos por justiça social”. Sigamos germinando, então, não apenas o chão da aldeia, mas do mundo.

[1] Marco Temporal é a tese defendida principalmente pelo agronegócio brasileiro que diz que só devem ser demarcadas e homologadas as terras ocupadas por indígenas na época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Tal tese é problemática pois ignora a presença indígena antes da criação do Brasil, como também a violência usada para expulsar vários povos de suas terras ancestrais.

REFERÊNCIAS

ANMIGA. Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade - Manifesto das Primeiras Brasileiras, s.d. Disponível em <https://anmiga.org/manifesto/>. Acesso: mar. 2022.

APIB. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - Luta pela vida, 2021. Disponível em <https://apiboficial.org/luta-pela-vida/>. Acesso: mar. 2022.

POTIGUARA, Eliane. Metade cara, metade máscara. 3ª edição. Rio de Janeiro: Grumin, 2018.

---

Maíra Pankararu é indígena pankararu, mestranda em Direito pela Universidade de Brasília (FD/UnB), especialista em Direito Social e Políticas Públicas pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), bacharela em Direito (FDR/UFPE), advogada (OAB/PE).

Cheyenne Pankararu é indígena pankararu, mestranda em Transporte e Gestão da Infraestrutura Urbana (UFPE), bacharela em Engenharia Civil (Escola Politécnica de Pernambuco - POLI/UPE).

Curta Pelo Facebook

Acompanhe pelo Instagram

Conheça pelo Youtube

Fale conosco

Entre em contato para tirar dúvidas ou conhecer

mais sobre o trabalho do instituto.

SOBRE

O IBDU é uma associação civil com atuação nacional que reúne profissionais, pesquisadores e estudantes para discutir, pesquisar e divulgar informações sobre o Direito Urbanístico.

VENHA CONHECER

IBDU

Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico

Rua Araújo, 124, República São Paulo | SP CEP: 01220-020

APOIADOR